Покупательная способность россиян применительно к непродовольственным импортным товарам

- 8 757 просмотров

- 0 комментариев

Если верить государственным медиа, то последствия кризиса в России полностью преодолены, и сегодня, как во времена незабвенного Леонида Ильича, в стране наблюдается неуклонный рост благосостояния. Оппозиционные издания и интернет – напротив, рисуют картину чудовищного обнищания народных масс и скорого экономического коллапса. Что же наблюдается на самом деле?

Попробуем разобраться. Для этого используем, официальную статистику, однако читать ее будем по-своему.

На продажи климатической техники (как и другого непродовольственного импорта) влияет не столько общий размер доходов населения, сколько количество денег, остающееся после того, как человек:

- Заплатил за услуги ЖКХ.

- Заплатил за транспорт.

- Приобрел необходимые продукты питания.

Проведем необходимые расчеты. Для этого используем имеющиеся данные Росстата, которые без труда можно найти на сайте данной организации. Это:

- Средняя заработная плата по РФ (помесячно).

- Средний размер коммунальных платежей.

- Оборот розничной торговли продуктами питания (помесячно).

- Курс RNB (юань)/RUB.

Почему нам необходим курс юаня? Ответ прост. Если нам необходима оценка платежеспособности населения применительно к импорту, будет логично считать ее в валюте, в которой измеряется себестоимость большей части импортной продукции. В настоящий момент из КНР поставляется более 60% всей электроники, одежды и прочих промтоваров, поэтому логично считать в юанях. Ко всему прочему юань – чуть ли не самая стабильная валюта, ежегодно дорожающая к доллару на 5-8% и имеющая очень низкую инфляцию внутри КНР (около 2% в год).

Итак, как нам посчитать коммунальные платежи? Будем считать, что гражданин со средней зарплатой живет в городе со средними по стране ценами на услуги ЖКХ. У него среднестатистическое домохозяйство (3 человека), жена с такой же средней зарплатой и ребенок. У него собственная среднестатистическая квартира, площадью 67,8 кв.м. (Обеспеченность жильем в России на 2012 год 22,6 кв.м. на человека). Таким образом, он оплачивает из своего кармана ½ платежей, привязанных к метражу и 1,5 – к числу проживающих. Снимать жилье среднестатистическому россиянину не по карману.

В 2012 году, в отличие от предшествующих лет, повышение тарифов проводилось дважды и не 1 января, а 1 июля и 1 сентября (в среднем на 10,5% и 6%).

Транспортные расходы посчитаем как 22 рабочих дня, в каждый из которых человек едет туда-обратно на метро, и по одному разу на автобусе или трамвае итого 64 руб. в день по состоянию на 2012 год. На практике многие пользуются проездными, что удешевляет проезд, но многие вынуждены перемещаться на маршрутных такси, заправлять бензином свое авто и т.п., то есть нести заведомо более высокие расходы. При этом мы считаем, что человек ни разу в год не покинул пределы своего города на поезде или самолете. Поэтому данные по расходам на транспорт даже несколько занижены.

Теперь посчитаем затраты на питание. Обычно государственные органы оперируют так называемой «минимальной продуктовой корзиной», стоимостью которой и набором продуктов в нее входящих легко манипулировать. Однако, пищевые предпочтения у всех свои. Более объективная картина получается, если исходить из денег, которые население реально тратит на продукты питания. Для этого необходимо поделить оборот розничной торговли пищевыми продуктами на численность населения страны (временных трудовых мигрантов учитывать не будем). Учитывая, что в семье из 3 человек двое работающих, расходы на еду необходимо умножить на 1,5. При этом будем считать, что в общепит среднестатистический россиянин не ходит, питается на работе домашними бутербродами или добрый работодатель кормит его бесплатно.

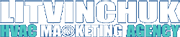

Просуммируем расходы на транспорт, коммуналку и питание и сравним с динамикой доходов. Итог виден на графике 1.

ГРАФИК 1. Доходы и «обязательные расходы» среднестатистического жителя России в RNB (китайский юань).

Росстат, обработано Литвинчук Маркетинг

Итак, что мы видим? В конце 2008 года случилось резкое сокращение доходов (а следом и расходов, хотя в конце 2008 люди еще не успели перестроиться на новые реалии и проедали ранее заработанное). Затем в 2009 – начале 2010 кризисное падение доходов частично было отыграно. В 2010 году, начиная с марта, доходы медленно снижались, а расходы росли. В 2011 году в марте-июле наблюдался рост номинальных доходов, при опережающем рост расходов. Во второй половине года доходы устойчиво падали, формируя социальную базу для протестных настроений.

Начиная с конца 2011 года, дабы ослабить протестные настроения и стимулировать народные массы к «правильному» голосованию, правительство поднимало зарплаты и пенсии военных и прочих бюджетников, что хорошо видно из графика 1. Одновременно, вплоть до июня оно сдерживало рост тарифов ЖКХ, цен на социально значимые товары и транспорт. Затем, эффект от экономически необоснованной прибавки сошел на нет благодаря инфляции, которая стала особенно заметна во второй половине 2012 года. Параллельно снижению доходов в твердой валюте начался рост «обязательных расходов». Происходящее становится намного нагляднее, если рассматривать не абсолютные доходы и «обязательные расходы», а разницу между ними в % выражении (график 2). В этом случае не так важно, в какой валюте считать доходы и расходы.

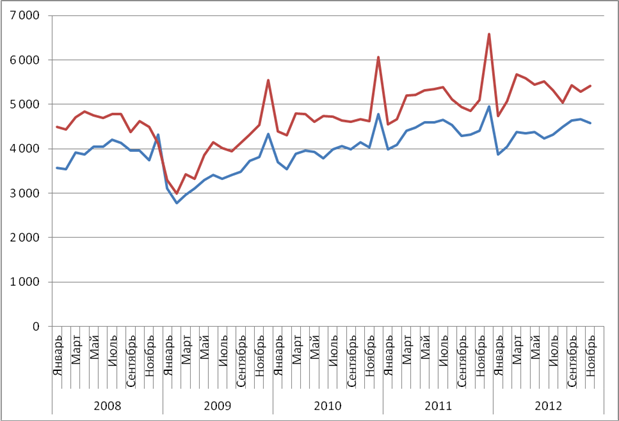

ГРАФИК 2. Разница между доходами и «обязательными расходами» в процентах.

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

Что мы видим из графика 2? В начале 2008 года россияне могли тратить более 20% заработанного по своему усмотрению. В течение всего 2008 года шло снижение разницы между доходами и расходами (доходы перестали расти, а цены продолжали увеличиваться), что привело к острому кризису на рубеже 2008-2009 годов. Далее, в 2009 начале 2010 разница между доходами и обязательными тратами достигла почти докризисного уровня. А далее наблюдается устойчивый тренд на медленное снижение разницы между доходами и обязательными расходами. То есть, свободных денег становится меньше… Исключение составляет только период с декабря 2011 по июнь 2012, когда на волне протестных настроений накануне выборов власти увеличили зарплаты бюджетникам и искусственно сдерживали рост цен. Однако, начиная с июля 2012, ситуация вернулась на прежний естественный тренд.

Почему этот тренд является естественным? Внешнеэкономическая конъюнктура (кризис в еврозоне, долг США) приводят к замедлению роста потребления. В такой ситуации спрос на сырье и цены на него имеют тенденцию к снижению. В такой ситуации поддерживать уровень жизни внутри страны все сложнее (растет дефицит бюджета и внешние заимствования). Поэтому прогноз – медленное падение реальных доходов населения на 3-5% в год при одновременном снижении доли доходов, которыми оно может свободно распоряжаться. С нынешних 12-14% до 9-11%, в то время как до 2008 эта цифра была на уровне 20%.

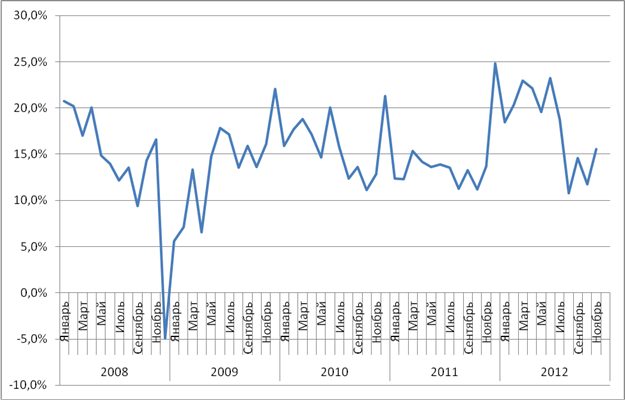

При этом для оценки потенциала потребления импортных товаров непромышленного назначения необходимо понимать разницу между доходами и «обязательными расходами» в абсолютном выражении (график 3). Для удобства покажем его в RNB (юани) и рублях.

ГРАФИК 3. Свободные средства среднестатистического россиянина.

Источник: Литвинчук Маркетинг.

Как видно из графика, динамика «свободных денег» в твердой валюте выглядит глаже и понятнее. Последние два года (если не брать «политический пузырь» первой половины 2012 и традиционных декабрьских пиков, связанных с выплатой 13 зарплаты и премий по итогам года) они колеблются между 550 и 850 RNB, то есть $90-150.